【鹿児島大学理系学部】学校教材だけで合格可能!?【徹底分析】

こんにちは、郷中塾の宮園です。

新学期は始まったと思えばあっという間に5月に入り、もうその5月も終わりそうです!

皆さんは受験を見据えて行動できていますか?

そう思っている学生も多いのではないでしょうか?

今回は鹿児島県内の高校生なら気になるであろう『鹿児島大学の出題傾向や問題難易度』についてお話したいと思います。

1.他大学との違いとは?

前期試験=難しい

共通テスト=易しい

という話はよく聞きますが、前期試験がどれくらい難しいのか実際に問題を解いたことはありますか?

「ひとまず難しい問題をたくさん解けば合格する」といった認識はズレているので注意が必要です。

ここでは、医学部医学科を例に挙げてみましょう。

問題の難易度や必要な得点率を軸に考えると、主に3つに分類することができます。

1.問題レベル:高 目標点数:5~6割

2.問題レベル:高 目標点数:7~8割

3.問題レベル:中 目標点数:6〜7割

4.問題レベル:中 目標点数:8〜9割

では、鹿児島大学医学部医学科はどこに分類されるでしょうか?

このような曖昧な状態で大学を志望している生徒は、どれだけ勉強を頑張っても遠回りする可能性があり、とても危険です!!

実際の答えは4番目になります。

前期試験の中では標準レベルの問題が出ますが、8割~9割を取っていかなければ間違いなく合格を勝ち取ることはできません。

一方、九州大学医学部医学科だと2番目に分類されますので、同じ医学部医学科でも分類が違えば対策内容も異なります。

そのため、しっかり出題傾向を分析した上で対策を進めていかなければ、合格はどんどん遠ざかっていくでしょう。

2.各科目の問題分析

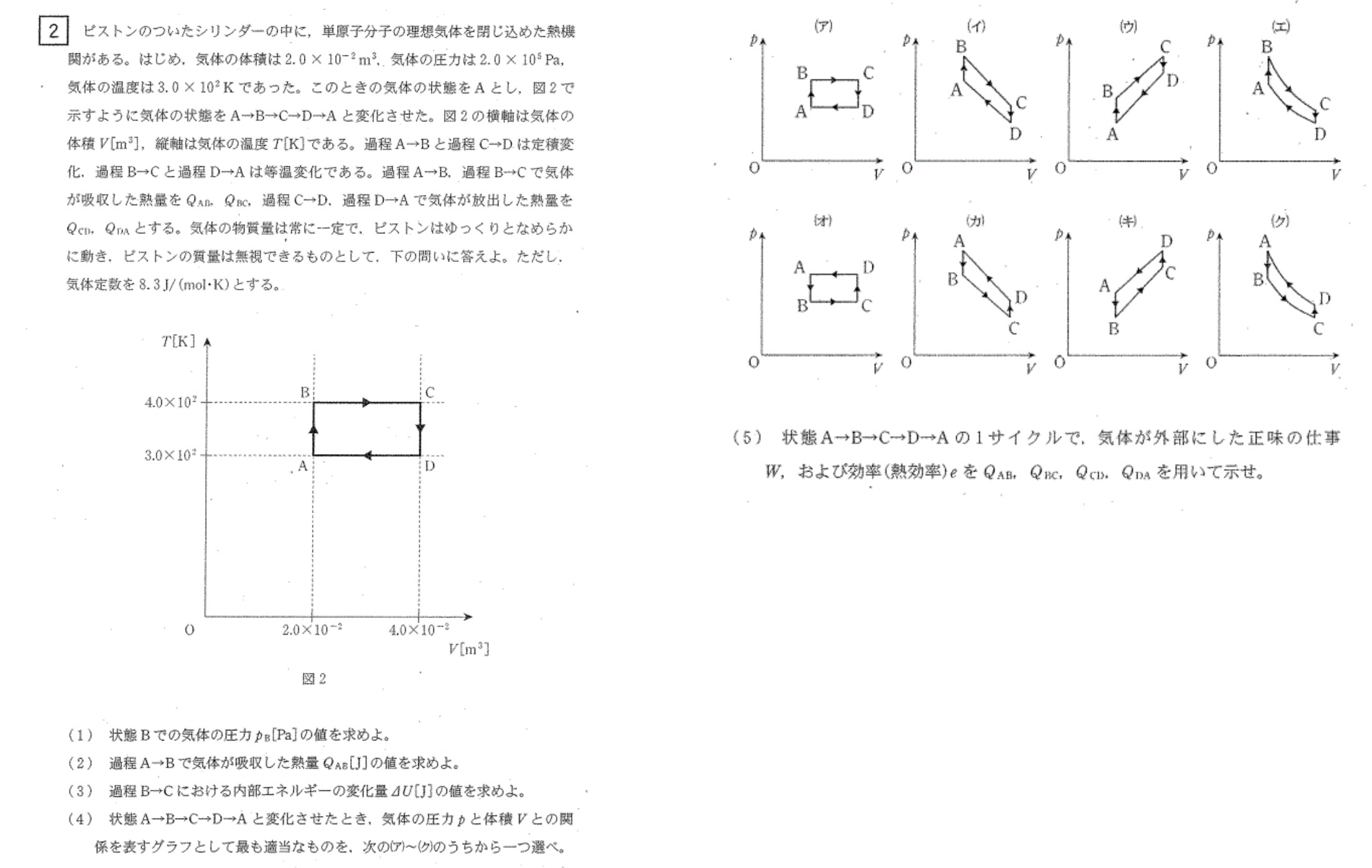

2-1.数学

基本的に数学は大問5個で構成されており、

大問1 小問集合

大問2 数2の標準問題

大問3 選択問題(数列orベクトル)

大問4 複素数(もしくは式と曲線)

大問5 微積

このような形になっており、鹿児島大学の数Ⅲは複素数平面と微分積分が頻出といわれています。

また、文系学部・理学部(化学,生物学)・農学部・水産学部・共同獣医学部は、大問1~3までと、数学ⅠAⅡBが試験範囲となり、実は数学Ⅲが必要ありません!

逆に大問4〜5の数学Ⅲ範囲まで必要となってくる学部は理学部(数理,物理,地球)・医学部医学科・歯学部・工学部になります。

なので、受験勉強と定期考査の勉強はバランスを見て調整することをお勧めします。

実際の問題を見ながら難易度も分析していきましょう。

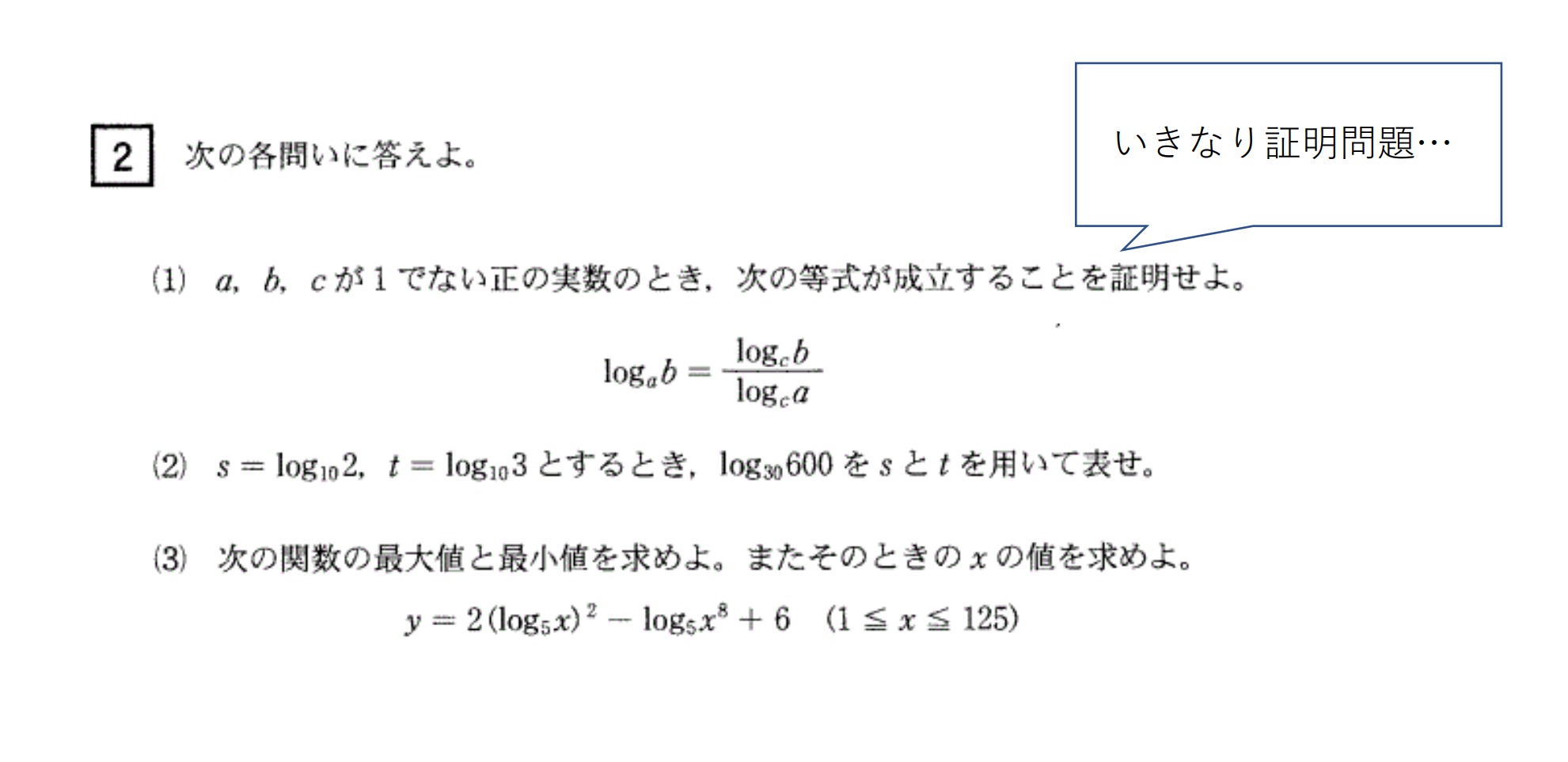

(2022年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

こちらが、実際に出題された去年の問題です。

なにか気になることはありませんか?

お分かりの通り、大問2は学校で習った公式の証明問題、大問4は積分の証明からスタートになっています。

他の大学と大きく異なる点として、

・難易度は青チャートやフォーカスゴールドに近い

・証明問題が増加傾向にある

と問題の難易度自体は易しいですが、証明問題で減点されるリスクがとても高いことが見えてきます。

なので、学校で課される旧帝大レベルの問題が解けないから不合格ということではありません。

逆に青チャートやフォーカスゴールドといった問題演習で必要な解法を学び、実際の過去問レベルの問題でアウトプットしていく方が大事でしょう、

ちなみに余談ですが、鹿児島大学の証明問題で何も手が出ないときは、

『公式の証明→相加・相乗平均→数学的帰納法→背理法』の順で解くことができないか試してみると何とかなることあります。

2-2.理科

理科科目は数学以上に得意不得意が大きく分かれる科目ですので、点数差も大きく開いてしまいます。

まずは実際に問題を見ていきましょう。

ここでは、理科科目の中で物理を抜粋して紹介したいと思います。

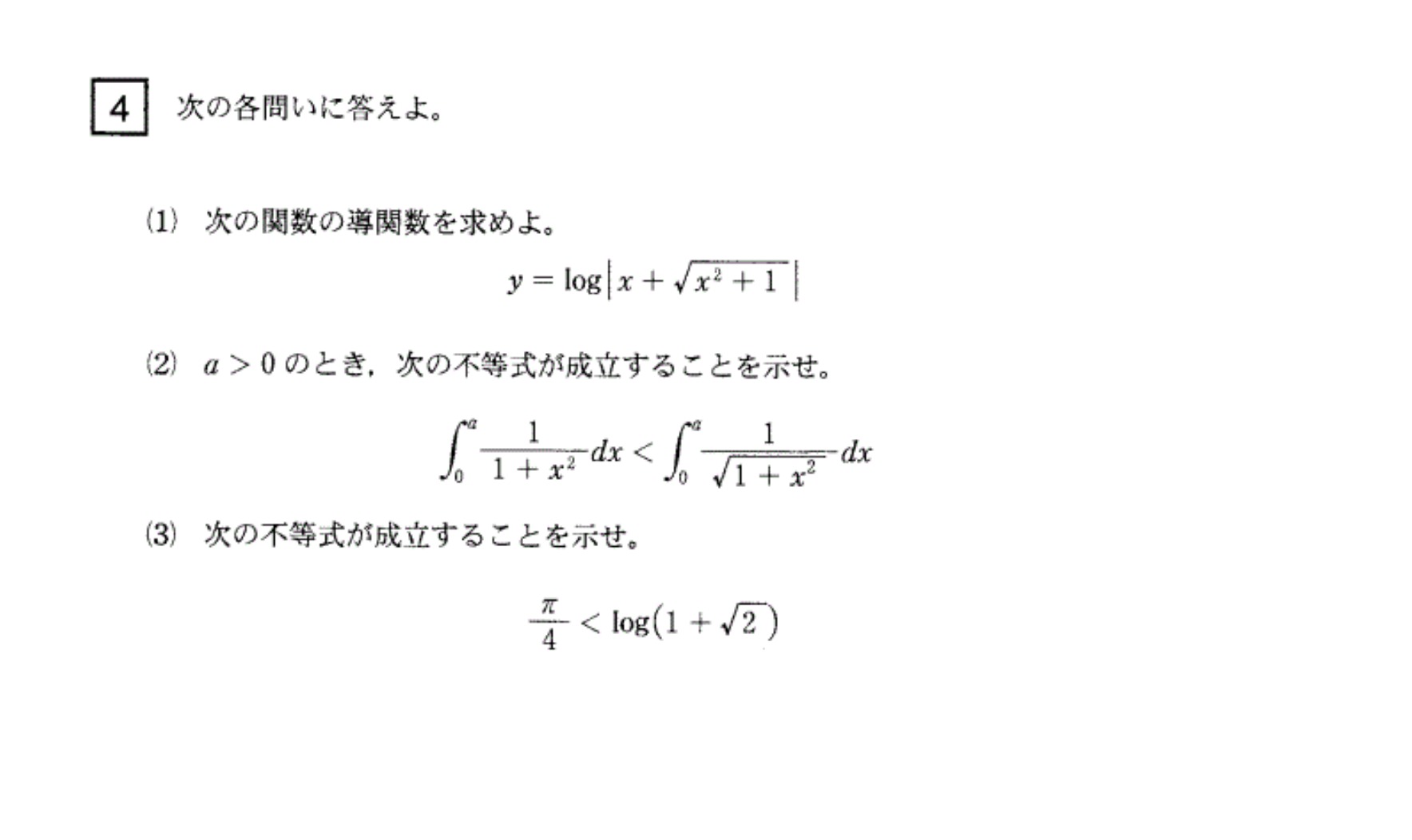

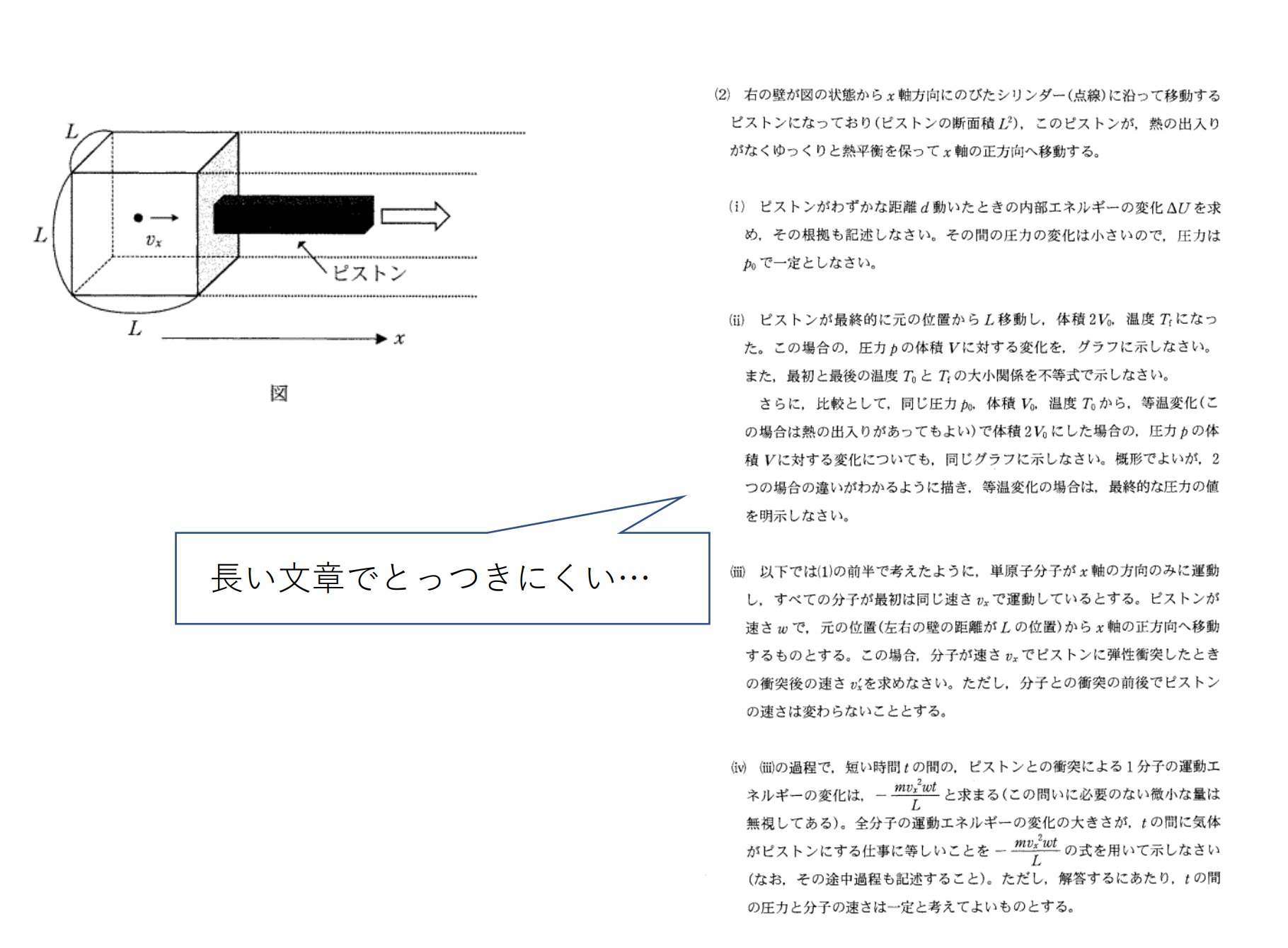

(2022年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

これを見て何を感じましたか?

鹿児島大学は、ここ数年で理科科目(化学・物理・生物)は徐々に問題の難易度が上がっており、実は高得点を狙うのが難しくなってきました。

実際に物理が難化する前の2017年の問題も合わせてみていきましょう。

(2017年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

この問題形式だと見たことある人も多いかと思います。

今回は物理でお話ししていきましたが、化学や生物も同様に問題文が長くなったり、条件を探し出すのが難しかったりと、単純な勉強だけでは解くことができない問題が増えてきました。

しかしながら、実は鹿児島大学の理科科目は特に、

「見たたことがある・解いたことがある」の有無が点数に直結しているので、演習量の差がそのまま点数差になってしまいます。

リードαやセミナー、重要問題集など、学校で配布された標準レベルの問題を周回しながら問題の解き方を覚えることが、鹿児島大学の受験で必要な勉強と言えるでしょう。

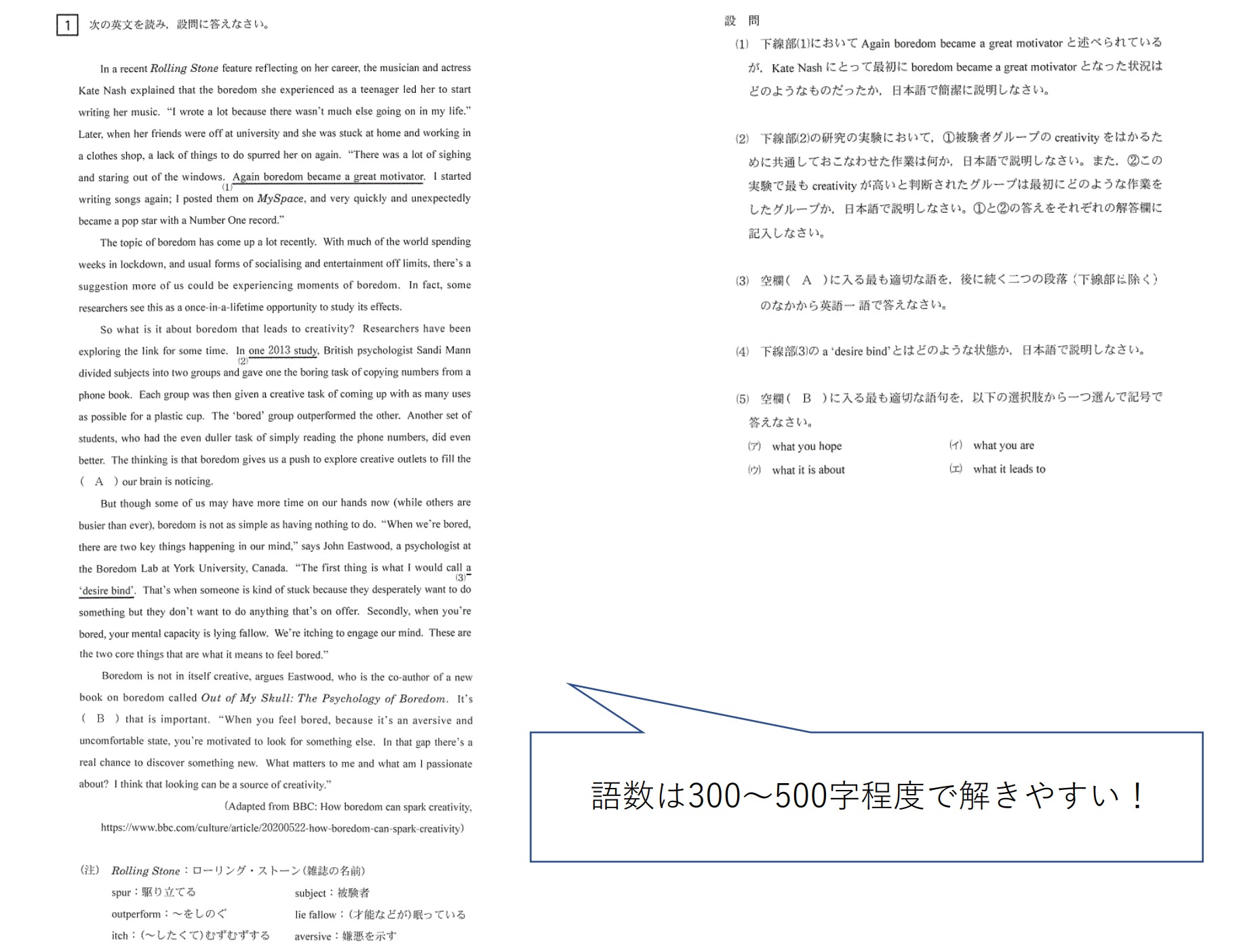

2-3.英語

最期に、英語の問題を見ていきたいと思いますが、数学同様、大問によって出題形式が決まっているので確認しておきましょう。

基本的に大問5つ構成になっており、

大問1 長文読解

大問2 長文読解

大問3 文法問題

大問4 和文英訳

大問5 英作文(医・歯・獣)or長文(理・工・農・水産)

という形になっています。

まずは、長文から見ていきましょう。

(2022年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

こちらが長文問題になります。

鹿児島大学の英語長文は他大学と比べても易問が多いと言われており、難易度も英検2級レベルとなっています。

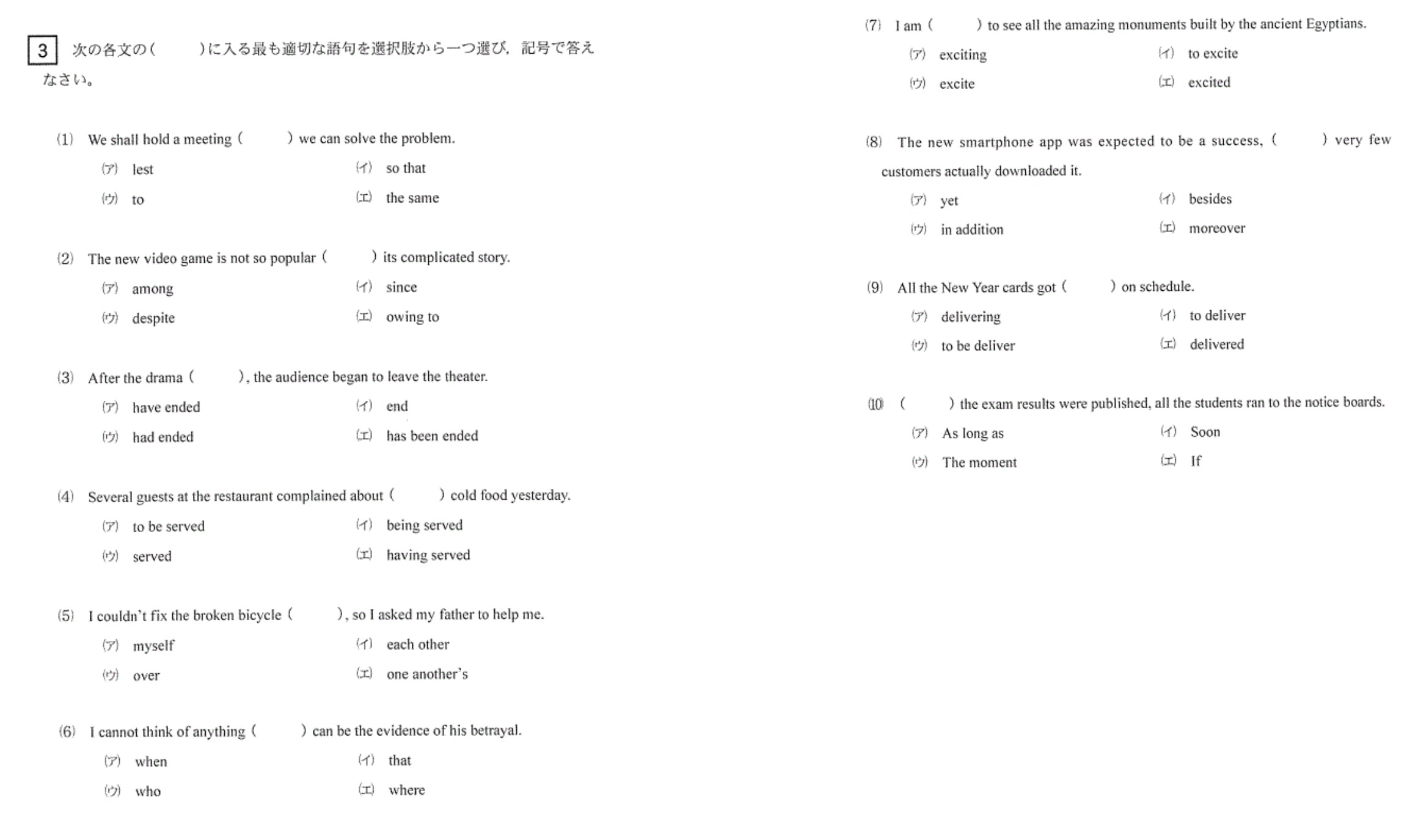

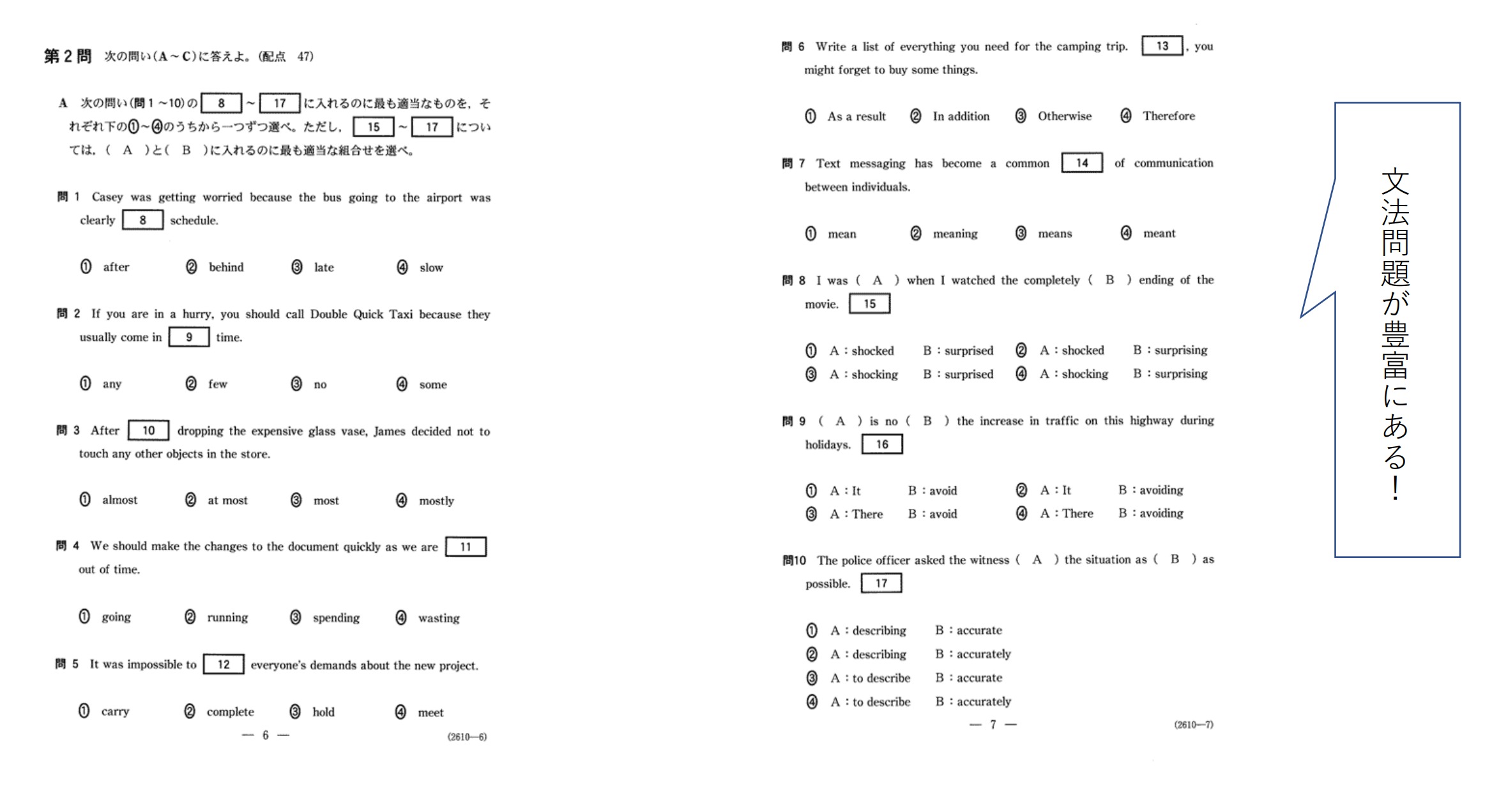

つづいて、文法問題を見ていきましょう。

(2022年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

こちらが文法問題になります。

レベルとしてはそこまで難しくない問題が出されていますが、2021年度からセンター試験から共通テストに変更され、現在の高校生は文法問題に触れる回数が少なくなっているため、文法問題に関してはしっかり対策をしていないと高得点は狙うことは難しいといえるでしょう。

最期に、和文英訳と英作文の問題を見ていきます。

(2022年度の鹿児島大学の問題から抜粋)

こちらが問題になります。

見てもらうとわかるように、英作文においては2つの選択肢から1つ選び、100~120語数の制限とかなり長めの英作文を書く必要があります。

そのため、長文問題のレベルと違い、かなりの英作文の作成力が問われていることがわかります。

鹿児島大学の英語は、

・長文問題では高得点勝負でほぼ差がつかない

・文法問題は最低でも英検2級レベルが必要

・英作文と和文英訳で点数差が生まれる

と文法問題・和文英訳・英作文の対策をしっかりと行わなければ他のライバルに差をつけられ、間違いなく合格は難しいものだとわかります。

2-4.分析のまとめ

いかがでしょうか?

これまで数学・理科・英語のそれぞれの問題を見てきましたが、どのような印象を受けたでしょうか?

多くの方が、

「『志望校が届かなかったら、』鹿児島大学でもいいかな…」

と思われているかもしれません。

確かに有名大学に比べると偏差値や問題の難易度も下がるので合格率は上がると思いますが、その油断が予想と反する結果につながるかもしれません。

どの大学を目指すときにも言えることですが、問題形式や難易度を知り、ゴール地点を見据えた上で勉強することが一番の合格への近道です!

では、ここからは鹿児島大学を受験するにあたり、どのような対策が必要なのかお話ししていきましょう。

3.鹿児島大学への対策と必要な教材

そのような生徒のために、対策方法を伝授します!

3-1.数学編

残念ながらそれだけでは足りないかもしれません。

鹿児島大学の数学に向けてするべきこととして、

・苦手分野の克服

・公式の証明内容の理解

・記述力の向上

この3つになります。

苦手分野の克服は、

教科書の例題と練習問題→教科書の章末問題→青チャートやフォーカスゴールド

という順番で解き進んでいきましょう。

鹿児島大学のレベルであれば、

青チャート:コンパスマーク1〜4

FocusGold:※1〜3

の問題を網羅できれば充分に高得点を取れます!

ちなみに、学校の副教材として配布されている『類比・サクシード・練磨』等は端的にいうと計算ドリルです。

青チャートやフォーカスゴールドの解法が理解できているのか確認するために使う方が効率がいいので、やみくもに使わないよう注意しましょう。

公式の証明内容の理解は、

先程の数学の傾向でもお話ししましたが、鹿児島大学の数学は証明問題が増えてきました。

なので公式を証明できるようにするためにも、

・教科書の公式の証明問題

・青チャートやフォーカスゴールドの公式の証明問題

取り組み始めるレベルやタイミングは自分の学力に合わせつつ、必ず公式の証明はできるようにしておくことが大事です。

医学部医学科志望なら、イチから公式を自分で証明できるようにしておきましょう。

記述力の向上において、

特に現役生は「答えが合っているのに減点されてしまった」というケースが多発しています。

例えば、

・ユーグリッド互除法の「互いに素」をどこに書くのか

・三角関数の合成をしたときの「範囲設定」はどこに書くのか

・逆に、書かなくて良かった部分はどこなのか

細かい部分かもしれませんが、普段の問題演習から細部にまで気を遣って解説を読みましょう。

3-2.理科編

まず、理科科目で特に注意しないといけないのは、

先取り≠成績向上

ではないということを肝に銘じておきましょう。

先取りしても演習が足りないと、ただの二度手間になるので注意しましょう。

また、理科科目は、

年々、見たことのない問題が増えてきているため、学校や自習で解いた問題ができたら大丈夫ということではなくなりました。

それにあたって、

・暗記や知識の定着

・計算問題の演習

この2つが非常に大事になってきます。

化学や生物の先取りの仕方として、

もちろん教科書を読みながら進めていきますが、正直教科書だけでは前期試験に対応するのが難しいですので、講義系の参考書も使って勉強していきましょう。

化学のオススメ参考書は「Do Series 蒲田の理論化学の講義」のシリーズとして市販されている、理論・無機・有機の3冊がよいでしょう。

こちらの教材は教科書では書かれていないのに受験で出てくるさまざまな現象の理由を、絵や図を用いながら細かく説明してくれています。

また、鹿児島大学の化学は計算問題も多いので、セミナーやセンサーなどを周回して解き方や考え方を定着させていきましょう。

追加でできるようであれば、重要問題集のAレベルなども解いておくと万全です。

生物のオススメ参考書は「大森徹の最強講義117講」の1冊がよいでしょう。

さまざまな現象を絵や図で説明しており、「なぜこうなるのか?」を理解しやすいので論述対策にも向いている教材です。

「生物は知識だ!」と言われていますが、

鹿児島大学の生物は、論述問題で点数差が大きく開くといっても過言ではありません。

リードαや重要問題集に掲載されている論述問題は必ず完璧に答えられるように仕上げておきましょう。

ちなみに物理は独学での先取りが一番難しいので、まずは今まで習った範囲を完璧に仕上げていく方がコストパフォーマンスがいいと思います。

今のうちからリードαと良問の風を仕上げておきましょう。

先取りをしたいという方は、

教科書を読みながら「物理のエッセンスシリーズ」を読みつつ掲載されている問題を演習することで、先取りと問題演習を同時並行で行っていきましょう!

3-3.英語編

最後に英語の勉強法をお伝えします。

鹿児島大学の英語を突破するにあたって、

・精読能力の向上

・英作文能力の向上

・文法問題の演習

精読能力は、

まずは短文から主節や関係代名詞の修飾先など、文構造の理解と定着を最優先しましょう。

こちらは学校教材だけでは難しい場合もあるので、オススメの教材として「基礎英文解釈の技術100」を挙げたいと思います。

これは、短文が100文掲載されており、それぞれの短文をわかりやすく構造理解するにはもってこいの教材です!

予め注意しておきたいのは、英文解釈をすることで感覚で読む癖を無くすことが目的であって、『直接点数に繋がる!』とは言い切れません。

地道ですが確実に力がつくので、最初の数ヶ月は我慢の時期といえるでしょう。

実はこの教材は英検準1級対策の際にも使用してほしい参考書ですので、英検取得を狙っている生徒は早めに取り組んでほしい参考書になります。

また、英作文対策は、「自分の英作文の型を作ること」「出題傾向に慣れること」が大事になってきます。

それにあたって、まずは英作文の基本の書き方と使いやすいフレーズを勉強して、自分が文章を書くときに必要な引き出しを増やしていきましょう。

文法問題において、学校からもらっている文法問題演習教材(Evergreen,Vintage,Nextstage,BrightStage等…)をとにかく演習することが大事です!

そのほかにも、2020年よりも前の共通テスト(過去のセンター試験)の大問2には文法問題が掲載されているので、英文法が身についたか確認する際は活用してみましょう!

(2019年度のセンター試験の問題から抜粋)

4.まとめ

今回は鹿児島大学においての現状や対策を話しました。

いかがだったでしょうか?

鹿児島県内の高校生が一番身近に感じる大学ですが、実は知らないことがたくさんあったと思います。

少しでもみなさんが大学受験に対して真面目に考えて行動に移し、現役合格するために勉強をしてくれることを祈っています。

目指せ!現役合格!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。